中小企業の労働問題と就業規則の整備

新着情報・ブログ

東海道五十三次 Noboru ウォーキング③

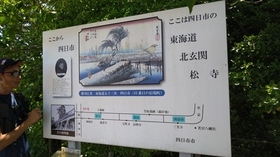

不思議の気持ちになります。関宿から庄野宿15㎞、庄野宿から四日市宿15㎞、そして

四日市宿から桑名宿14.5㎞の3回を振り返りました。京都三条大橋から121.5㎞の総距離となっています。

関宿から庄野宿では、結構な雨が降る中のウォーキングでした。危険ということで傘をさしての歩行は禁止のルールで、カッパを着てとなりました。ゴルフで雨の中のラウンドは経験ありますが、一日中でしたのでカッパも靴もベタベタで大変でした。関宿のとおりを一望できるところからの景色も雨でけむる感じでした。

東海道関宿名物 志ら玉の前田屋製菓 お土産に買いました

現存する野村の一里塚

庄野宿から四日市宿では、広重の名画「庄野の白雨」では、絵の構図や人の動きも面白いが、傘に「五十三次」と版元の保永堂のオーナー名「竹のうち」を宣伝として入れるなど興味深いものでした。そして、広重の「石薬師の蒲桜」は、ゴッホの絵にも描かれていることを知り、不思議だな~と!

石薬師の一里塚

石薬師寺に、広重の「石薬師の蒲桜」とゴッホの「タンギー爺さん」

のポスター絵。反射がありうまく撮れませんでした。不思議でした。

あすなろう鉄道 追分駅

「日永の追分」伊勢街道と東海道の分岐点

四日市は諏訪大社から

今回の終点は桑名宿の七里の渡しまででした。ウォークリーダーのガイドが素晴らしく、歴史に詳しい上に、エピソードなどを交えて解説してくれて、毎回楽しみなのですが、知らないことを教えてくれるので、新鮮です。それが今回は、「町屋御用水」!

昨年の大河「どうする家康」でも注目された家康の側近「徳川四天王」の一人「本多忠勝」が関が原の戦いのあと、西の要衝、重要拠点として任されたのが桑名藩で初代藩主でした。そして、桑名城の築城とともに城下町の町並みも整備されるなか、水の確保が緊急課題となり、4代桑名藩主、松平定行(さだゆき)が上水道の建設を命じ、1626(寛永3)年より着手したのが「御用水道」、通称「町屋御用水(まちやごようすい)」。

桑名は木曽・長良川の河口に位置し、元々は海であった場所に泥や砂が堆積してできた低湿地帯のため、水質が悪く飲料水を得るのが困難でした。そこで町屋川から水を引いた水道をつくり、町内の主要道路の地下に筒を埋め、所々の道路中央に正方形の升を開けて、一般の人々が利用しました。これを「通り井」というそうで、「町屋御用水」は、町屋川を水源とした全長約2kmの水道です。町屋川から吉津屋御門(今の鍛冶町・旧ふれあい教室)まで開渠(かいきょ)で通され、そこから先へは地中の樋管(ひかん)を通って城内及び城下の町へ水が運ばれていました。こうして「町屋御用水」は、明治時代に近代水道(諸戸水道)が開通するまで約280年間もの間、桑名町民の生活を支えていました。1962(昭和37)年、工事のため道路を掘っていて、「通り井」跡の一つが発見されました。現在は道路面に「井」と書かれた石がはめこまれています。写真

江戸時代に2kmもの導水し水道を整備するとは凄い治水技術だったと、初めて知り感心して町を歩いたのでした。

桑名神社と春日神社

桑名城の御堀と石垣

通り井の石

七里の渡し跡

- カテゴリ

- 労務管理 (15)

- 労働保険 (4)

- 社会保険・年金 (15)

- 日常 (112)

- スポーツ (33)

- 旅 (90)

- 温泉 (26)

- ゴルフ (14)

- グルメ (22)

- ニュース (7)

- パソコン (2)

- 鉄道 (33)

- 音楽 (23)

事務所案内

事務所案内 お問い合わせ

お問い合わせ TEL:052-806-2700

TEL:052-806-2700 プライバシーポリシー

プライバシーポリシー PCサイトを表示

PCサイトを表示