中小企業の労働問題と就業規則の整備

新着情報・ブログ

東海道五十三次 Noboru ウォーキング①

今年は健康維持に、定期的にウォーキングと思い、

関ケ原の戦いのあとに徳川家康が全国の街道整備した中でも重要な街道であり、京都と江戸を結んだ

東海道を歩くことにしました。

「五十三次の宿場、宿から宿へ、毎回10㎞から15㎞ほど歩く、1年半かけてツアー」で京都から江戸日本橋まで上ります。

1/27(土)の京都三条大橋から大津宿、2/3(土)草津宿、2/24(土)石部宿、3/2(土)水口宿まで約50㎞上ってきました。

街道沿いの歴史などをウォーキングガイドさんから聞きながら見ながらの旅歩きです。

歴史・地理が好きな私にとっては、魅力満載の旅です。

学生時代そこへ行ったことがあるのに、あるいは通ったことがあったのに、知らなかった歴史や事柄に触れることができ非常に面白いです。

これまでの4回の中では、初回京都三条大橋から大津宿が非常に興味深い歩きでした。初めて知ることばかり!

①京都三条大橋の幕末の池田屋事変の刀傷が大橋の欄干の擬宝珠にある事

②京都~大津宿の間に逢坂峠など山坂を牛車が通る際に、ぬかるんだ道だと上がれないなどを防ぐために「車石」と呼ばれる石を敷き詰め、車輪が通る2本筋を石に掘って、さながら鉄道のレールのような役割でスムーズに往来できるようにしたというもの、実に機能的でした。

京都三条大橋にある『東海道中膝栗毛』の主人公の弥次郎兵衛と喜多八、『弥次さん喜多さん』が。ここをスタートしました。そして刀傷が

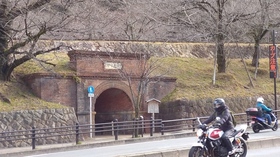

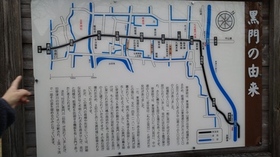

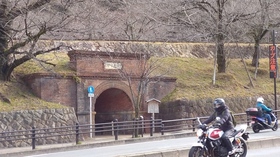

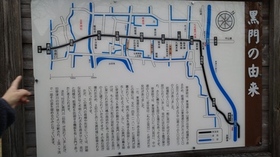

京都蹴上にある琵琶湖疎水の南禅寺へ続くインクランにある「ねじりトンネル」

この近くには日本初の水力発電所あともあってビックリ

実際の車石が途中休憩できるスペースにありました。

そして途中には大津から京へ向かう際に分かれ道となる追分なども残っていました。

左手は宇治へ向かい道。

大津宿から草津宿への途中に瀬田の唐橋があり、「急がば回れ」の由来も

草津市のマンホール

近江富士と草津線の電車 草津宿から石部宿へ向かう途中

石部宿から水口宿への途中、江戸時代1822に建立された横田の常夜燈、ここに野洲川の渡しがありました。

水口神社にある案内、水口曳山祭が毎年4月に!

関ケ原の戦いのあとに徳川家康が全国の街道整備した中でも重要な街道であり、京都と江戸を結んだ

東海道を歩くことにしました。

「五十三次の宿場、宿から宿へ、毎回10㎞から15㎞ほど歩く、1年半かけてツアー」で京都から江戸日本橋まで上ります。

1/27(土)の京都三条大橋から大津宿、2/3(土)草津宿、2/24(土)石部宿、3/2(土)水口宿まで約50㎞上ってきました。

街道沿いの歴史などをウォーキングガイドさんから聞きながら見ながらの旅歩きです。

歴史・地理が好きな私にとっては、魅力満載の旅です。

学生時代そこへ行ったことがあるのに、あるいは通ったことがあったのに、知らなかった歴史や事柄に触れることができ非常に面白いです。

これまでの4回の中では、初回京都三条大橋から大津宿が非常に興味深い歩きでした。初めて知ることばかり!

①京都三条大橋の幕末の池田屋事変の刀傷が大橋の欄干の擬宝珠にある事

②京都~大津宿の間に逢坂峠など山坂を牛車が通る際に、ぬかるんだ道だと上がれないなどを防ぐために「車石」と呼ばれる石を敷き詰め、車輪が通る2本筋を石に掘って、さながら鉄道のレールのような役割でスムーズに往来できるようにしたというもの、実に機能的でした。

京都三条大橋にある『東海道中膝栗毛』の主人公の弥次郎兵衛と喜多八、『弥次さん喜多さん』が。ここをスタートしました。そして刀傷が

京都蹴上にある琵琶湖疎水の南禅寺へ続くインクランにある「ねじりトンネル」

この近くには日本初の水力発電所あともあってビックリ

実際の車石が途中休憩できるスペースにありました。

そして途中には大津から京へ向かう際に分かれ道となる追分なども残っていました。

左手は宇治へ向かい道。

大津宿から草津宿への途中に瀬田の唐橋があり、「急がば回れ」の由来も

草津市のマンホール

近江富士と草津線の電車 草津宿から石部宿へ向かう途中

石部宿から水口宿への途中、江戸時代1822に建立された横田の常夜燈、ここに野洲川の渡しがありました。

水口神社にある案内、水口曳山祭が毎年4月に!

- カテゴリ

- 労務管理 (15)

- 労働保険 (4)

- 社会保険・年金 (15)

- 日常 (112)

- スポーツ (33)

- 旅 (90)

- 温泉 (26)

- ゴルフ (14)

- グルメ (22)

- ニュース (7)

- パソコン (2)

- 鉄道 (33)

- 音楽 (23)

事務所案内

事務所案内 お問い合わせ

お問い合わせ TEL:052-806-2700

TEL:052-806-2700 プライバシーポリシー

プライバシーポリシー PCサイトを表示

PCサイトを表示